注意!这种虫在身上,千万别直接拍死!

隐翅虫,也叫”飞蚂蚁”,体长一般不超过1厘米,鞘翅很短,腹部全裸,乍看像没有翅膀,故名“隐翅虫”。每年的六月至九月,隐翅虫会大规模出现。夏秋季雨后,是隐翅虫活跃的时期,一般出现在潮湿的草地。隐翅虫有趋光性,夜间会向灯光处飞行。隐翅虫虫体各段均含有毒素,为一种强酸性的毒汁。但大多数虫体在皮肤爬行并不放出毒液。只有当虫体被拍击或压碎时,毒液沾染皮肤而引起皮肤的损害。

隐翅虫皮炎的发病原因是什么?

主要是毒隐翅虫,毒隐翅虫体内具有隐翅虫毒素,这是一种比眼镜蛇毒素更强的毒素,一旦与皮肤接触,会扩散至其余部位,造成皮肤的起疱和糜烂。

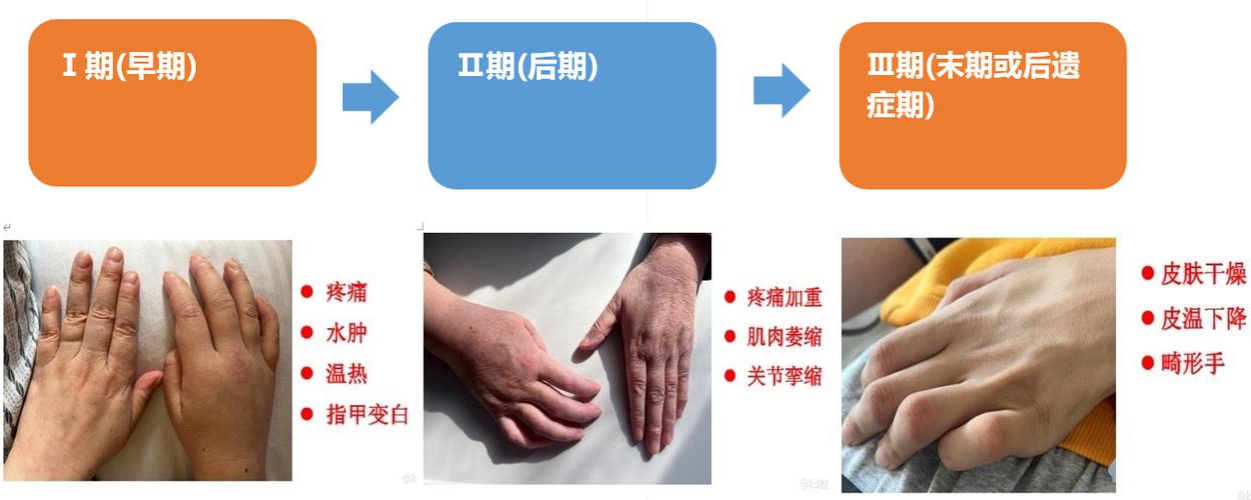

临床特点

好发于夏秋季,雨后闷热天气尤为多见。好发于面、颈、四肢和躯干等暴露部位。皮损的严重程度取决于毒虫的种类、数目和机体的反应性,多表现为条状、斑片状水肿性红斑,上有密集的丘疹、水疱、脓疱,脓疱常融合,表面有糜烂、坏死、结痂。重者可出现广泛的大面积糜烂或皮肤坏死,常伴有发热、头痛、头晕、呕心和浅表淋巴结肿大等症状。侵及眼脸时红肿明显,致睁眼困难。若继发感染则使病情加重,自觉灼痛或痛痒,病程1~2周。

如何预防?

1.注意防护:为防止毒虫的侵入,房间应安装纱门纱窗,卧室张挂蚊账,睡眠时熄灯。外出时避免暴露,如发现皮肤上落有虫体,不要直接拍击、捻压。

2.注意卫生:保持居住环境干燥卫生,定期打扫,消毒杀虫。

3.接触虫体后,立即予清水或肥皂水冲洗,及时就医。

(文/江柳梅 皮肤科)

相关文章

网站导航

SITE NAVIGATION

SITE NAVIGATION