康复科医生提醒:脑卒中患者出现这些手部症状要当心

脑卒中(俗称 “中风”)后,许多患者和家属都会关注肢体活动恢复,但有一种容易被忽视的问题——肩手综合征(Shoulder-Hand Syndrome, SHS),可能正在悄悄影响康复。今天,咱们就来聊聊这个脑卒中后常见的并发症,帮大家早发现、早应对。

什么是肩手综合征?

肩手综合征,也叫反射性交感神经营养不良综合征(Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome, RSD),通常在脑卒中后1-3个月内发生,表现为患侧肩部疼痛、手部肿胀、皮肤温度升高及运动障碍,若不及时干预,可能导致永久性手部畸形和功能丧失,严重拉低生活质量。

典型症状

肩手疼痛:肩关节活动时剧痛,伴手腕、手指僵硬及被动活动受限。

水肿与异常:手背明显肿胀,皮肤发红/发紫,皮肤温度改变(温度升高或降低),多汗。

功能障碍:腕关节背伸、手指屈曲受限,手部肌肉萎缩(如小鱼际肌)。

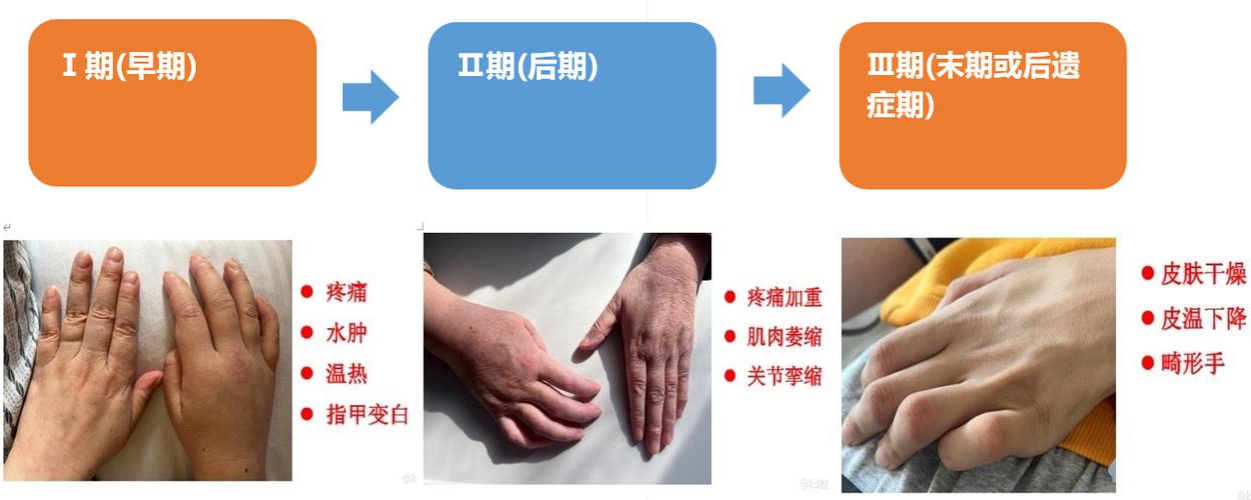

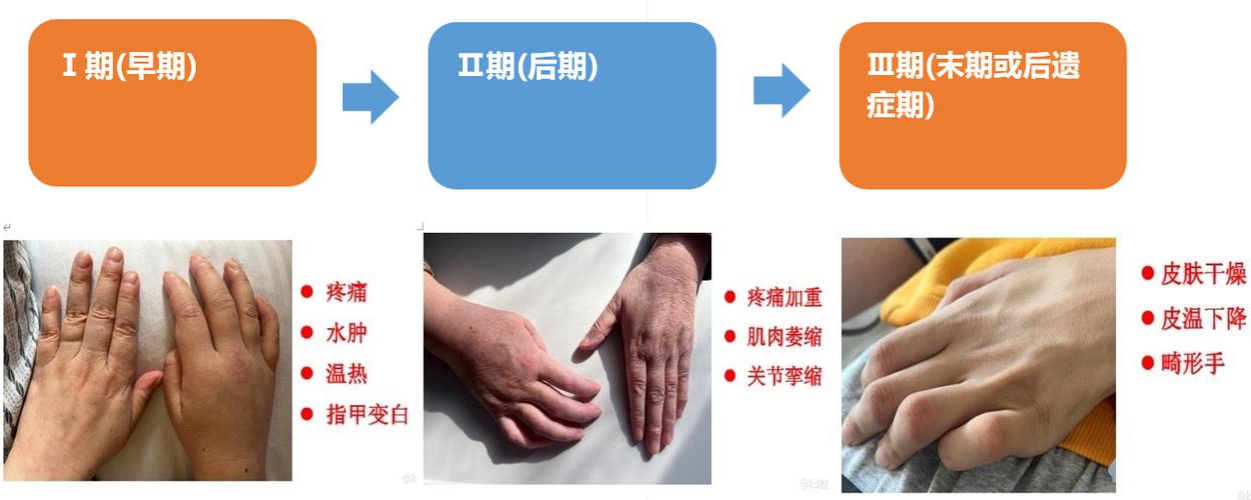

临床分期

Ⅰ期(急性期):突发手水肿,肩手剧痛,X线显示局部骨质脱钙。

Ⅱ期(营养障碍期):肿胀持续但疼痛减轻,皮肤变凉,肌肉萎缩及筋膜增厚。

Ⅲ期(萎缩期):疼痛消失,手部肌肉萎缩、挛缩畸形,广泛骨质疏松。

这些手部信号,千万别忽视!

1.突发手部肿胀,如“发面馒头”

手背明显肿胀,皮肤紧绷发亮,手指关节纹路消失。常伴随肩部剧烈疼痛,触碰或活动时加重。

2.皮肤颜色、温度异常

早期:手部发红、发热(血管扩张)。

后期:皮肤变薄、发紫或苍白(血液循环障碍)。

3.手指僵硬、活动受限

手指难以伸直或弯曲,被动活动时疼痛加剧。逐渐发展为“爪形手”,影响抓握、系扣等精细动作。

4.肌肉萎缩、挛缩

长期未治疗会导致手部肌肉萎缩,肌腱挛缩,最终形成永久性畸形。

为什么会发生肩手综合征?

1.交感神经功能紊乱:影响血管收缩和局部血液循环。

2.长期制动或体位不当:如患侧手臂长时间下垂、输液导致水肿。

3.康复训练不当:过度牵拉或错误手法可能诱发或加重症状。

如何预防和早期干预?

1.正确体位摆放

坐位:可将患侧上肢放置在前面的小桌子上并使腕部轻度背屈。特别要避免腕关节长时间处于掌屈位或上肢下垂姿势。

健侧卧位:患侧上肢垫枕,掌心向下,肩胛骨前伸位。

患侧卧位:患者上肢伸直,掌心向上,患肩托出,避免压迫。

仰卧位:患肩垫高,腕关节轻度背屈,掌心向下。

2.预防性措施

避免在患侧手背输液,防止液体渗漏至组织引起水肿。

活动时避免损伤,特别是感觉障碍患者需防止烫伤、割伤等意外伤害。

被动和主动运动都应在无痛范围内进行,避免过度牵拉。

3.冷热交替疗法

10℃冷水与40℃温水交替浸泡,冷水1分钟,热水半分钟,每次10-20分钟,改善血液循环、消肿止痛。

4.尽早康复训练

被动运动:应在仰卧位、上肢上举利于静脉回流的情况下进行,肩关节被动活动可预防肩痛,维持各个关节活动度,但手法要轻柔,避免引起疼痛。手和手指的被动活动应非常轻柔,以不引起疼痛为度。

主动运动:鼓励患者尽可能做主动运动,即使手完全瘫痪,也应锻炼有主动功能的肌肉。肌肉收缩可起到”泵作用”,促进淋巴回流,减轻水肿,可练习旋转患肩、屈伸肘腕关节等动作。在治疗师指导下进行拧毛巾、抓握木棒再放松等作业训练。避免伸肘伸腕负重的活动,这类训练可能加重症状。

早期治疗(1-3个月内):物理治疗、药物(如消炎镇痛药、激素)治疗、神经阻滞、肌内效贴扎技术、传统康复治疗有助于控制病情发展。

延误治疗:可能进入不可逆的后遗症期,手功能难以恢复。

医生提醒

脑卒中后的手部异常绝非小事,家属和患者应密切关注,早发现、早干预,才能更好地减少残疾风险!(文/刘彦廷、詹丽娜、余璇 康复医学科)